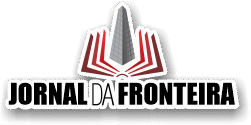

Descobriu-se no final de 2024 um visitante inesperado do sistema solar interno: o asteroide batizado 2024 YR4.

Tem entre 53 e 67 metros — aproximadamente o equivalente a um prédio de 10 andares — e, embora já tenhamos descartado um impacto direto na Terra, as previsões mais recentes apontam para uma possibilidade não desprezível de colisão com a Lua em 22 de dezembro de 2032.

Imagine a cena: numa madrugada de dezembro, um corpo rochoso atinge a superfície lunar com energia equivalente a vários megatons. Não seria um filme de ficção — seria um laboratório a céu aberto, com efeitos que podem repercutir bem mais perto: nuvens de detritos lançadas da Lua poderiam percorrer quilômetros e, dependendo do sítio do impacto, uma fração desse material poderia atingir a vizinhança terrestre, ameaçando satélites e infraestrutura orbital que sustentam comunicações, navegação e observação. É esse risco — a chuva de detritos e o efeito cascata sobre a órbita terrestre — que vem preocupando cientistas e engenheiros.

Por que a Lua importa tanto? Primeiro, porque os danos diretos à superfície lunar não nos afetam como uma queda na Terra, mas o ambiente cis-lunar (a região entre a Terra e a Lua) tornou-se estratégico: há satélites, plataformas e, em breve, operações científicas e comerciais ali posicionadas. Um impacto que eroda toneladas de regolito e lança partículas pequenas pode transformar anos de segurança orbital em meses de risco elevado. É um problema de cadeia: um ponto de impacto errado, e os prejuízos podem ser globais.

E o que os cientistas sugerem? A literatura recente e artigos divulgados na imprensa científica discutem opções que vão do prudente ao dramático. Uma abordagem é enviar uma missão de reconhecimento para medir massa, densidade e formato do asteroide — dados cruciais para executar uma manobra de desvio. O problema prático é o tempo e a logística: projetar, lançar e operar uma missão desse tipo exige anos e dinheiro. Por isso, alguns pesquisadores propõem alternativa radical: fragmentar ou destruir o objeto antes que ele chegue muito próximo, inclusive com o uso de um dispositivo nuclear de alta potência. A ideia: se não podemos empurrar com segurança, pulverizamos — solução que, embora teoricamente viável segundo modelos, levanta debates técnicos, éticos e legais.

Antes que o pânico se instale: agências como a NASA, ESA e redes internacionais de defesa planetária calibram coordenadas, monitoram e internacionalizam decisões. O asteroide atualmente está muito fraco para observação contínua; só voltaremos a observá-lo melhor em 2028, quando sua órbita nos permitir refinar previsões. Até lá, cada medição contará — quanto mais cedo lidarmos com dados confiáveis, mais alternativas teremos que não envolvam medidas explosivas.

No fim das contas, 2024 YR4 é um lembrete: vivemos numa era em que objetos celestes deixam de ser apenas curiosidades para se tornarem questões de política, engenharia e ética global. A escolha entre esperar por melhores medições, enviar sondas, ou adotar soluções drásticas não é só científica — é coletiva. E enquanto cientistas e agências conversam sobre planos, o público ganha uma lição clara: o cosmos está longe, mas suas consequências podem chegar rápido e — principalmente — exigir que decidamos juntos o que fazer.